敵を大いに払い除くという意から命名されたという山城。

大除城の築城年代は不明だが、愛媛県史では、久万山に跋扈した久万出雲入道を大野通繁・綱直兄弟が平定した、寛正5年(1464)前後と推測しており、この久万入道が築城したとの庄屋記録があるという。

久万入道の争乱が平定された後、久万入道が領していた3百貫の土地が兄弟に与えられ、大除城に入城したという説もあるが、城の動向ははっきりとせず、大野氏が平定後に城を保持したのかは不明である。また、別の説として、中伊予の領主であった河野氏が、文亀元年(1501)前後に土佐の一条氏に備えて築き、大野氏を城主に据えたともいう。

この大野氏は、系図類では嵯峨天皇の後裔としている一方、当時の一次史料では大伴朝臣を自称しており、その出自は明確ではない。

資料に大野氏が見えるのは、南北朝時代で、建武3年(1336)6月に後醍醐天皇を攻撃した伊予勢の中に、喜多郡の兵藤氏の被官として大野忠直の名が見える。同じ喜多郡の領主として、より大きい勢力の兵藤氏に従っていたのだろう。ただ、室町中期以降は足利将軍家からの命を受けており、独立的な立場になっていたようだ。

応仁元年(1467)の応仁の乱の際には、伊予への介入を強める細川氏への対抗上、河野氏は山名方として活動していたが、やがて河野本家と河野予州家の間で対立が生じ、通繁は、河野予州家の河野通春に従った。そのため、河野本家の攻撃を受け、長享2年(1488)に討死してしまっている。

通繁の跡は弟綱直が継ぎ、さらに数年は対立が続いたが、明応元年(1492)に河野本家との和睦が成立し、河野本家の当主教通の弟通秋の娘を、通繁の次男で綱直の嗣子となっていた朝直(直家)の室に迎えた。この朝直が、大除の大野氏の初代として伝わる人物で、改めて河野氏から城を任されている。この時に、大除城の再築があったと見られており、この事が河野氏による築城説となったのだろう。

この朝直は、土岐氏からの依頼で父綱直が管理を任されていた、荏原や林、久万山という一帯を切り取ったとされており、つまりは、それらを押領して支配したと見られる。朝直の跡は、嫡男利直(利家)が継ぎ、利直は嫡男友直に家督を譲ったが、友直が早世してしまったため、再び当主に復帰し、やがて同じく四男の直昌が家督を継いだ。

直昌は、武勇は父祖を超え、河野家中で重用されて御一門三十二将のひとりに数えられたほか、御家老衆の5人の筆頭でもあったという。真偽は不明ながら、永禄11年(1568)の正月に、一条軍が久万山に攻め寄せ、直昌が撃退したと伝わっているほか、河野氏の各地の合戦でも奮戦している。

だが、これまた真偽は不明ながら、土佐に追われていた弟の直之が長宗我部勢を引き込み、直昌は天正2年(1574)に笹ヶ峠で長宗我部軍と戦い、撃退はしたものの、一族や有力家臣の多くを討たれ、勢力を大きく後退させたという。

以後の直昌の事績は不明となり、長宗我部氏の伊予侵攻でも、土佐と隣接する大野領には影響があったはずだが、大除城も含め、どのような対応をしたのかは不詳である。

元親は、伊予の西岸を攻略しながら北上し、河野氏の本拠である平野部の攻略を優先したことから、一説に、長宗我部軍は大除城へ南下して迫ったといい、主君の降伏によって直昌も降伏したのかもしれない。これ以降の史料における直昌は、天正15年(1587)の九州征伐後、伊予の国主となっていた小早川隆景の転封に伴って河野通直が竹原に退去した際、同行した家臣のひとりとして見えるのみである。

九州征伐後、伊予は秀吉の子飼いの諸将に分割され、大除城は、国分山城の福島正則の属城になったと思われるが、詳細は不明で、文禄4年(1595)に松前城へ加藤嘉明へ入封した後は、その重臣佃十成が城代として入城したようだ。

十成は、慶長5年(1600)の関ヶ原の合戦の際、家康率いる上杉討伐軍に従軍した嘉明に代わって松前城の留守を守り、攻め寄せた河野旧臣や村上海賊の軍勢を、三津浜で夜襲して破るなどしたため、戦後に6千石へと加増されている。ただ、その後の城の事績は不明で、廃城時期もよく判っていない。江戸時代初期までの存続が明らかなことから、恐らくは、元和元年(1615)の一国一城令で廃城になったのだろう。

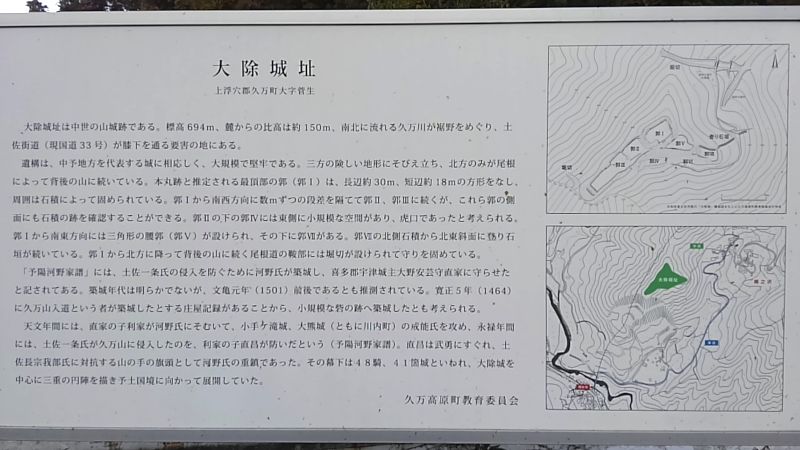

城は、西側に天然の堀となる久万川が控え、川沿いの土佐街道を押さえる拠点で、3方向に峰筋を持つ山に築かれており、頂上の台形状の削平地から南西への峰筋に細長い2つの郭を並べ、頂上から東への峰筋にも2つの郭が設けられていた。この東の峰筋は、居館のあった東麓の槻之沢に通じ、石塁や空堀などの防御施設が構えられていたという。一方で、北の峰筋には郭が無かったが、こちらは大きな堀切で峰筋を断ち切っていたようだ。

全体的に見ると、東麓の槻之沢に残る地名から、そこに恒常的な生活拠点があり、山上の城は詰城的性格が強かった城なのだろう。

訪れた時は、予定より時間が押してしまい、すでに日没の時間を過ぎていたため、城の位置と登山道の確認だけをして城を後にした。城の西側は採石場として大きく削られており、それが遺構にどの程度影響したのか気になる城である。

最終訪問日:2019/11/12

直之の逸話として伝わる話では、梟雄的な武将のイメージがあり、何度かゆかりの大除城への訪問を企てましたが、ようやく訪れた日も登城はできませんでした。

道後温泉や四国カルストに近いので、ツアーに組み込むチャンスは、いつか必ずあるはずです!