北条氏の領内に多く見られた、典型的な根小屋式山城。津久井は比較的新しい表記のようで、古い時代の城址碑などは、築井城という表記になっていた。

津久井城の築城は、鎌倉時代初期に三浦半島で勢力を伸ばした三浦氏の一族によるとされる。具体的には、源平合戦の最初期に居城衣笠城を枕に討死した三浦義明の弟に津久井義行という武将がおり、この義行の流れを汲む築井義胤が築城したという。

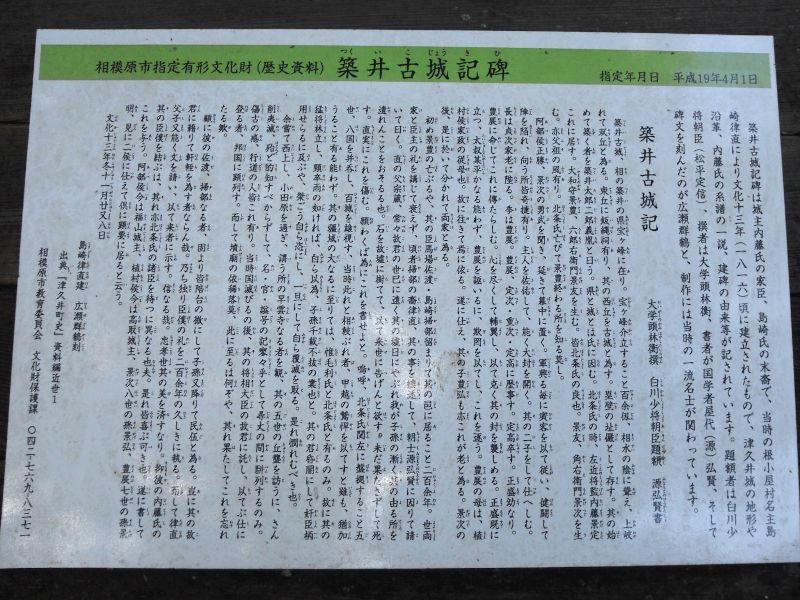

これは「築井古城記」にある説だが、その他に義行の子為行が築城したという説もあり、義胤と為行は同一人物という説も有力なようだ。義行は、横須賀の津久井に居館を構えて名字としたことから、津久井の地名はこの築城者から取られたという。しかし、三浦半島の三浦党が北相模にも勢力を持っていたという確証が無いため、あくまでこれらは伝承に過ぎず、実際のところは不詳というのが正しい。

別の説として、八王子近辺を支配した武蔵七党の横山党が建暦3年(1213)の和田合戦で没落したことから、大江広元が横山党に代わって支配することとなり、大江氏系の津久井三郎が居館として整備したともいう。ちなみに、大江氏の子孫である毛利氏の本貫毛利荘は、津久井城のすぐ東南である。

室町時代の津久井城は、八王子の真覚寺の開基から応永18年(1411)の城主が長山忠好であったことが明確で、その後は不明だが、相模を支配した扇谷上杉氏の影響下にあったようだ。文明8年(1476)の長尾景春の乱では、一説に景春に加担する海老名氏やその庶流本間氏が籠城したともいわれるが、これもやはり不詳である。

城の歴史がはっきりするのは戦国時代で、甲斐と武蔵に接する国境の城として重視され、大永4年(1524)から翌年に掛けて武田信虎と北条氏綱が津久井城や猿橋辺りで戦ったことが見え、津久井城も攻撃に遭ったようだ。しかし、落城はせず、以後も北条氏の重要拠点として在り続け、「築井古城記」では、内藤景定、景豊、景友、景次などの城主が見え、「城山町史」では、内藤大和入道、朝行、康行、綱秀、直行という城主が見える。

この辺り、史料によって諱は違うが、「所領役帳」に津久井衆として内藤左近将監の名があり、貫高も大きく、重臣であったのは間違いない。ただ、津久井衆は敵知行半所務と呼ばれ、武田氏の支配をも受けており、内藤氏は独自文書を発給するなど、他の北条家臣とはやや性格を異にしていた。

これは、武田家臣の小山田氏が北条氏からも知行を受けていた事と同様で、甲相国境の土豪達は、武田北条両属というのがその地域的性格だったのだろう。

前述の信虎と氏綱の時代から、代替わりして信虎の子晴信(信玄)と氏綱の子氏康の時代になると、今川義元を含めた三国同盟が成立し、甲相国境は安定したのだが、義元の横死によって情勢は変わり、永禄11年(1568)に信玄が駿河へ侵攻したことによって再び北条氏と武田氏が争う時代となる。

そして、翌年10月には、武田軍が北条氏の居城小田原城を囲むのだが、この行軍は示威的で、僅か数日間で囲みを解き、その帰路に津久井城のすぐ南で山岳戦として有名な三増峠の合戦が勃発した。

この戦いは、氏康の弟である滝山城主北条氏照と鉢形城主北条氏邦が、武田軍を帰路の三増峠で迎え討つ形で始まり、緒戦は北条方有利であったが、武田軍の別働隊の奇襲と、南から挟撃するはずの北条氏政の軍の未着、津久井城の後詰が武田軍に抑えられたことにより、最終的には北条方の損害の方が大きかったとされる。

この時の津久井城への抑えを担ったのは、小幡信貞とも加藤景忠ともされ、異説として城は一旦落城して城主内藤周防が討たれたが北条方が奪還したともいう。いずれにしろ、内藤勢が合戦に参加できず、合戦地近傍の拠点としては機能しなかったわけである。

これ以降も、津久井城は境目の拠点であったが、天正18年(1590)の小田原の役では、内藤綱秀とも景豊ともいう最後の城主が小田原城に在り、城には留守兵のみがいた。このため、6月23日に北の八王子城が落城すると、翌々日に津久井城も開城している。

この際、城が徳川勢に囲まれたのは間違いないが、戦闘があったかは不明という。その後、津久井は徳川氏の直轄地として代官所が置かれ、城はそのまま廃城となった。

津久井城の眼下には、現在はダム湖の津久井湖が広がっているが、往時は山間を相模川が流れるのみだったという違いをまず考慮する必要がある。

城の構造としては、東西に頂を持つ山を城郭化しており、西の頂に本丸の本城郭を置き、続いて米郭、土蔵という次段を設け、更にこれら三角形の主郭部の北に松尾米蔵、南西に米蔵という削平地があった。大手は南で、この西峰だけで完結している印象があり、最初期の津久井城はこちらの峰だけだったのではないだろうか。

2条の堀切と太鼓郭を挟んで細い鞍部で繋がる東の頂には、飯縄神社の建つ飯縄郭があり、こちら側にみはらしと呼ばれる所もあることから、見張台のような施設があったのだろう。また、宝ヶ池という水の手もあるが、他にもいくつか井戸はあったようだ。

全体的に見ると、東西両方の郭群とも、段郭を重ねた標準的な山城の構成と言え、独立的でどちらかが陥落しても持ち堪えるという、一城別郭の構成と言える。また、北条氏特有の根小屋と呼ばれる居住区画は南麓にあるが、西麓にも、規模は小さいながら北根小屋と呼ばれる場所が設けられていた。

津久井城周辺は、津久井湖と共に公園として整備されており、駐車場がきちんと用意され、麓には遊具などもあって家族連れも多い。

この公園から近い根小屋部分は、発掘調査が進み、草が刈られて非常に解り易くなっており、運動靴程度で十分なほど整備されている。一方、山頂部へは、登山用の靴が望ましい道となるが、急峻でほぼ直登となる男道という道と、なだらかながら長い女道という道があり、体力に合わせて選択できるのが嬉しい。ただ、山頂の城跡まで登る人はそう多くないようで、駐車場がほぼ満車だったのに対し、山頂の主郭部分ですれ違ったのは3組だけだった。

見所としては、西峰の本城郭群や太鼓郭付近は、重厚な土塁や堀切、竪堀などが確認でき、東峰の飯縄郭群は、切岸の傾斜の鋭さを確認できる場所が多い。この東西の郭群で、見所の趣がやや異なっており、その印象の違いに面白さがある城だ。

最終訪問日:2013/10/12

山奥の山城に来たつもりでしたが、麓の整備のされっぷりに面食らいました。

城の本体部分まで登ると、古城然とした山城の雰囲気で安心しましたけど。

訪れたのは夕方の時間だったんですが、麓の公園のベンチでうたた寝しているお父さんが印象的でした。

子供の遊び相手として頑張って、そしてその体力に撃沈したんでしょうね笑

ほのぼのとした情景でした。